EL SINCRETISMO Y LA TRAICIÓN DE JUDAS

Como ya nos tiene acostumbrados nuestra gentil colaboradora y amiga Josefina Haydée Argüello* quien está muy motivada con nuestra cultura e historia por su reciente viaje a nuestro país, con su su estilo tan peculiar hace una interpretación magnífica del arte del tal vez no muy recordado por muchos Marco Zapata, maestro de la pintura de la renombrada Escuela Cuzqueña . Lo compartimos con Uds. dilectos lectores … Disfrútenlo…

Durante la conquista española hubo un proceso de eliminación de la manera de pensar religiosa del indígena. Sus creencias, en vez de desaparecer, se mezclaron con los nuevos conceptos llegados de Europa. Bajo una nueva apariencia, mantuvieron sus ideas autóctonas.

Nos dice el antropólogo peruano Rodolfo Sánchez: “la cultura no muere, se transforma. Y además agregaría: “se enriquece”.

Durante los virreinatos, la pintura fue uno de los medios utilizados para facilitar la penetración religiosa contra la resistencia indígena. Por ende, nace en Perú, la escuela cuzqueña, producto de dos corrientes poderosas y artísticas: La europea y la indígena.

Con la llegada de los españoles, italianos y europeos en general, y cuando se inicia la construcción de la catedral del Cuzco en 1535, se da comienzo a esta escuela. Resaltaron los pintores como Bernardo Bitti en 1575, sacerdote italiano de la orden Jesuita, que introdujo el manierismo en el Cusco, —con características de figuras alargadas con luz propia—; del pintor indígena Diego Quispe Tito, que junto a las influencias de la escuela flamenca proveniente de Amberes, —capital del arte de la provincia de Flandes, donde vivieron Pedro Pablo Rubens y sus discípulos: Anthony van Dyck, Jacob Jordaens y otros— y del arte barroco, implanta el uso de flores, árboles frondosos y animales como: el papagayo selvático, símbolos que luego se convirtieron en las nuevas características de este nuevo arte pictórico.

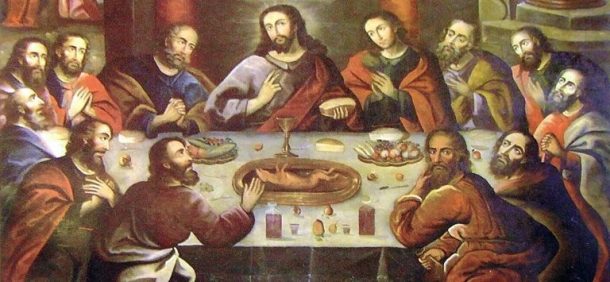

Uno de los últimos pintores del arte cuzqueño fue el peruano, Marco Zapata 1710-1773, cuyo nombre se confunde a menudo con Marcos Sápaca Inca, (que de acuerdo a la investigadora Gabriela Lavarello de Velaochaga, eran dos personas distintas) que se caracterizó por fusionar el arte tradicionalmente occidental con el indígena. Su carrera se desarrolló entre 1748 y 1773 y su producción abarca alrededor de 200 cuadros. Cincuenta de ellas son de gran tamaño, resaltando su obra: La última cena, que se encuentra en la Catedral Basílica de la Virgen de la Asunción del Cuzco, abarcando los altos arcos del templo. Es una obra pictórica de singular sincretismo.

La última cena es un tema iconográfico muy recurrente en el arte religioso europeo. Zapata sin embargo ofrece la misma escena pero con detalles indígenas y andinos que no pueden pasar inadvertidos. Hace a esta obra única pues en ella hay dos pasajes bíblicos ausentes en las otras versiones: Jesús cenando en el centro del mismo y Cristo crucificado en la parte alta e izquierda del cuadro. Jesús despidiéndose de sus discípulos, con la vista hacia el cielo y Cristo inmolado, sacrificado en la cruz, con la vista hacia la tierra (adorando su fertilidad) y con las rodillas dobladas, en señal de sumisión.

Además esta obra contiene elementos y rasgos propios de la resistencia indígena. Jesús tiene sentado a su alrededor a sus discípulos de tez blanca, en cambio en la parte baja del lienzo se encuentra Judas, el que le traiciona y representante del mal, de piel morena, —simbiosis y producto del mestizaje, — vestido de rojo, sosteniendo una bolsa de monedas en su mano derecha, siguiendo al espectador con su mirada y con las facciones y barbas muy similares a las de Francisco Pizarro, el conquistador español responsable de la caída del imperio Inca.

La rebeldía está patente también con la presencia de la gastronomía indígena. Jesús y sus discípulos aparecen disfrutando de un plato de cuy (conejillo de indias) situado en una fuente en el centro de la mesa.

La inclusión del cuy en la pintura pareciera indicar un ejemplo simbólico entre el cordero de la tradición Judea–cristiana y el cuy sacrificado en las ceremonias incas.

Con la utilización de estos símbolos Zapata trataba de penetrar profundamente en la mentalidad y entendimiento de los indios. Hay además, otros elementos pictóricos meramente indígenas: la chicha morada, las papas, el maíz con su famoso choclo y las frutas andinas.

Esta obra si bien es cierto que de una manera podría ser vista como rebeldía, por otra podría ser una aceptación o adaptación a la nueva religión y conceptos traídos por los colonizadores.

*Máster en literatura española.

Foto Waman Adventures